21世紀のビジネス最前線 デジタルマーケティング編流通レイヤーから、

制作、編集レイヤー注力へ。

(2012.01.17)

リーマンショックによる世界的な不況を契機に、変化を余儀なくされた広告業界。今後、総合広告代理店はどのように生きるのか。注目を集めるソーシャルメディアは、トラディショナルなマスメディアを駆逐するのか。第1弾は広告産業の様々な要素について語られた「ad tech Tokyo 2011」1日目の模様をお伝えし、ブランドとエージェンシーの関係性、そして広告会社の理想モデルを考える。

●”広告主が語る 私が選ぶベストなエージェンシー”

カンファレンス登壇者

株式会社資生堂国内化粧品事業部 事業企画部

コミュニケーション戦略室長

石川浩之

株式会社A−Sketch 取締役副社長

村山直樹

ダイワハウス工業株式会社

総合宣伝部 デジタルメディア室 室長

大島茂

株式会社オプト 取締役会長

海老名智仁

求められることは、

多様化する広告主のニーズへの対応

「広告主が語る 私が選ぶベストなエージェンシー」というカンファレンスにおいては、オプトの海老名智仁氏がマーケティングの複雑化に伴い、米国における広告事業主の72%がフィービジネスを採用していること、米国ではエージェンシーが得意分野に特化する形で分化していることを引き合いに出し、広告会社は必要かという問いを提示した。この問いに答える形で、広告主による広告会社の理想像が議論された。

資生堂の石川浩之氏は、広告主のサポートを広告代理店が務めることを理想と説く。石川氏は広告主のニーズを、「10年前は良いスポット、良いCMであったが、今はマーケティングで行うべきことが増えすぎてしまい、明快ではない。」と話す。このような状況下では、石川氏が描く広告会社の理想である「私がいないときに、私がやるであろうことをやってほしい」を実施するには、広告会社と広告主が多くの時間を共にすることが必要となるだろう。

広告主・コンテンツ主として広告会社と仕事をした経験を持つA-Sketchの村山直樹氏は、コンテンツ力が差別化要因となる次代を見据え、広告会社によるプロデュース力の向上を求める。村山氏がイメージする、プロデュース力を持つ人材は「数字に追われるwebでも、パワーを持つメディアでも、エモーショナルな制作でもやれる人間を作るべき。」との言葉に表れる。プロデュース力を持った広告会社になるためには、メディアの代理店として評価することから脱却し、ソリューションを評価する制度が必要であることを話した。

大和ハウスの大島茂氏は、「新しいマーケットを創造し、広告主と一丸となって市場の活性化を推進すべき」と語り、広告会社にはマーケティング観点からの提案を求めた。そのためには広告主としても報酬の払い方に変化を持つことが重要だと話す大島氏。「私は広告会社と仕事をしたいのではなく、信頼出来る人と仕事をしたい。そう想える人を多く抱える会社であってほしい。」という言葉には、広告会社のビジネスモデルがフィービジネスへ変化することを議論するうえで欠かせない広告主の本音が見えた。

●”コラボレーションビジネスモデル

〜ブランドとエージェンシーのこれからのワークスタイル〜”

カンファレンス登壇者

Intel Asia Pacific

Director of Marketing & Consumer Sales

江田麻季子

BatesHook, Inc. Co- Founder

Uwe Hook

株式会社電通 ストラテジックプランニング局

戦略コンサルティング室

コンサルティングディレクター

野口嘉一

“Cultural engagement agency” という考え方

「コラボレーションビジネスモデル 〜ブランドとエージェンシーのこれからのワークスタイル〜」のカンファレンスにおいては、広告を創りたいと考える広告会社とマーケティングを行いたいと考える広告主の齟齬(そご)が話された。企業インサイトは自社では発見出来ず、広告会社が見つけるべきものであるが、そこまで踏み込んだ関係を持てていないことが大きな問題となっている。

これらの問題を踏まえながら電通の野口嘉一氏は、同カンファレンスに登壇した Best Hook Inc. の Uwe Hook氏のblogにあった言葉、“Cultural engagement agency”に創発されて、「単なるコピーライターや、単なるデザイナーではなく、人々や社会の底流にあるものを総合的に引っ張ってくる人が必要。そういう人はエージェンシーにもいるはずで、彼らを上手くピックアップして運営して行く事が重要になる。」と、広告会社が文化を読む力を携えてコンテンツクリエイティブに励む必要性を語った。

Inter Asia Pacificでブランド戦略を行う江田麻季子氏はブランド戦略に則ったコンテンツを提供してくれるエージェンシーがアジアにはいないことを嘆いた。野口氏もこれに呼応し、「クリエイティブやタレントなど、文化的な文脈を、ブランド戦略に乗っ取って、コンテンツを提供するのがエージェンシーの本来の仕事だと考える。そのためにCultural engagement agencyのような発想で仕事に取り組むことが必要ではないか」と広告会社の本質的な仕事を提言した。

注力する仕事の変化が、広告会社が進むべき道

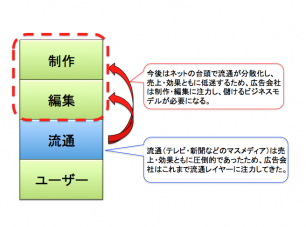

これらのトラックを通じて語られたことは、広告会社はメディア代理店としての広告会社から脱却し、広告主のブランドと、社会や消費者が抱える文脈を繋ぐための広告会社へ変貌しなければいけないということだ。この考えをメディアビジネスにおけるレイヤー構造で整理する。

従来の広告会社は流通レイヤー、つまり広告をユーザーのもとへ運ぶことための流通を司るテレビ・新聞・ラジオ・雑誌など、メディアと良好な関係性を持つことに注力した。そして彼らとの関係によってビジネスが成立した。

しかし、今後は制作レイヤーや編集レイヤーに注力する体制へ変化することになり、広告物を社会の文脈、広告主の文脈に合わせて作るための制作力・編集力を備えることに注力し、これらの実現によってビジネスを行うことが理想となる。

この理想へ変化するための兆しが、コミッションビジネスからフィービジネスへの変化に関する議論や、コミュニケーションデザイン、統合コミュニケーションという広告制作の発想に注目が集まる点からも感じられる。

カンファレンスで語られるように、広告会社には変化に則ったビジネスモデルも、制作・編集を的確に行うための方法や、人材育成・評価制度もまだ確立されていない。しかし、現状で行うべきことは、広告主のニーズや、社会・消費者が持つ文脈を理解して広告を創ることであり明確だ。広告会社としての本質を意識し、行動すれば、広告会社も必ず逆境を乗り越えられるだろう。