オイリーボーイスタッフのボクたちは、ますます「男前」だ! OilyBoyマイスター・後藤健夫のノスタルジックエッセイ。

(2010.05.10)VWビートル

1976年の3月、初めてアメリカに行った。大学生。アメリカはまだまだ遠い国だった。BDシャツしか着たことがない少年はハーバード大学のある街=ケンブリッジの地下鉄駅に降りた。『メンズクラブ』で暗記していた道をキャンパスに向かう。地図なんか必要ない。まだ雪が残っている歩道をデザートブーツで進む。息が白い。信号で立ち止まると、目の前に「誠実であれ」の言葉が描かれたハーバード大学の紋章があった。「ああ、来たんだなあ」。

そのとき、バタバタバタという音が近づいた。VWビートルだ。信号が変わり、ビートルは止まる。中にはアンソニー・パーキンスではなくジェリー・ガルシアみたいな学生が乗っていた。同じぐらいの年齢だ。こちらに気がついた。ダウンパーカの集団の中にダッフルコートがひとり。留学生には見えなかったのだろう、ガルシアが笑った。聞こえなかったが「ハウズ・ゴーイング?」と口が動いている。ボクは声に出さずに「ベリー・ファイン」。ガルシアは左手でサムアップ。何年も洗車していないようなビートルはハーバード・スクエアの方向に走り去る。バタバタバタ。ずっと見ていた。

そして、決めた。VWビートルに乗ろう。

アメリカでVWが人気である理由は、案外と単純だ。質実剛健を好む国民気質に合った道具だから。そう、アメリカにとってクルマは道具だ。壊れても自分で修すことができるシンプルな構造、必要で十分の性能、コンパクトな外観、加えて、キュートなのに知的な雰囲気。大量生産という資本主義がヘンリー・フォードはT型で、ポルシェ博士はVWでクルマを大衆のものにした。

アメリカが生んだファッションはウエスタンとアイビーだけだといわれている。どちらも、関われば一生のつき合い。クルマにも同様の思いを抱くことは当然だろう。VWは、若いアメリカが望んでいた「自分たちのT型」だったに違いない。

『ポパイ』では何度もVWビートルを紹介した。もちろん、愛車でもあったから、この素晴らしさを自分の言葉で語ることができた。少年は成長して、何台かのクルマに乗り換えた。イタリアのクルマ、ドイツのクルマ、アメリカのクルマ……。しかし、幸福の青い鳥はどこだ?

そして、決めた。もう一度、VWビートルに乗ろう。

|

| アメリカを、そしてトラッドを必要十分に感じさせてくれるドイツの国民車VWビートル。クルマがいくら進化しても、あの空冷水平対向4気筒エンジンのバタバタ音はボクたちにとって永遠の憧れだ。 |

ロッキードF-104

鳴り物入りで放送が始まった『不毛地帯』、視聴率的には低空飛行が続いている。重たい、暗い、唐沢寿明が笑わない、お茶の間の勝手な声が聞こえるが、実に骨太の男のドラマだ。商社マンとなった主人公の最初の仕事が次期戦闘機の発注を取ることだった。そこに登場するのがラッキードF104。もちろんロッキードF-104のことだ。毎朝新聞と同じように、実在する固有名詞は問題あるから仕方がないか。

で、ロッキードF-104。1954年2月に初飛行したアメリカ初のマッハ2級の戦闘機だ。天才的な航空機設計者=クラレンス・L・ジョンソンの手によるもので、スリムなボディは「いかにも速そう」感を持つ。まるでロケットにコクピットをつけたような未来なスタイルと性能から「最後の有人戦闘機」と呼ばれていたことは有名だが、でも、21世紀になっても、まだまだパイロットたちは戦闘機に乗っている。

このF-104はゴジラと戦った先輩のF86と同様、日本の航空ファンには愛着のある機体だ。少年時代、このプラモデルを作った男たちは多い。昭和30年代、ピーナツシリーズという30円のプラモデルがあったが、おそらく売り上げの上位だったと思う。もちろん航空自衛隊の主力機として知られていたが、それ以上に未来を感じさせるスタイルに惚れ込んだ少年が多かったんでしょうね。

そんな少年たちは戦艦大和(宇宙の方ではない)の主砲の口径やゼロ戦の機銃の口径を覚えていましたから、このF-104の兵装に関しても興味津々。主力兵装はサイドワインダーという空対空ミサイル。胴体内には20ミリ・バルカン砲。このサイドワインダーがガラガラ蛇という意味であることを中学入学前に覚えました。

日本仕様はF-104Jと呼ばれ、三菱重工業がライセンス生産を担当、細い胴体から通の間では「三菱鉛筆」と呼ばれた。芯の硬度はわからないが、高度を飛べる戦闘機だった。なお、航空自衛隊では「栄光」という愛称を持つ。光という文字に当時の速さに対する自信が見える。

『不毛地帯』で久しぶりに接したロッキードF-104、町の模型屋さんで急にプラモデルの売り上げが伸びたという報告は、しかし、まだない。そういえば、最近、鉛筆も使わなくなったな……。

|

| ボクたちの時代、ジェット戦闘機といったらこのロッキードF-104スターファーファイヤーだった。とがり過ぎるほどとがったノーズ、スマートな体躯。その未来的スタイルは衝撃的だったのだ。 |

青春時代の「新しい言葉たち」

「オレは他の奴らみたいに釣りやボウリングに行ったりはしない。音楽を作るのが何より楽しいんだ」。生涯に3枚しかスタジオ録音盤を出していないジミ・ヘンドリックスの言葉だ。青春時代に、自分にとって何が楽しく正しいかを見つけられることは羨ましい。多くは、青春時代とは自分を探すための日々。だから、本や映画や音楽の言葉たちに敏感に反応する。その言葉たちの中に自分を探す。

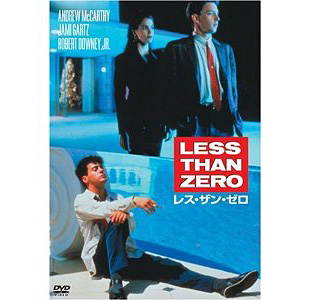

どんな時代も、青春時代が求める文学があった。例えば、「遊ぶ子供たちが落ちないように注意するライ麦畑の見張り役になりたいんだ」という『ライ麦畑でつかまえて』のホールデン・コールフィールドの考え方。例えば、1980年代後半には、「どこへ行くんだ?」「知らねえよ。ただ走ってるだけさ」という『レス・ザン・ゼロ』に自分の時代を見つけていた。

「あなたは無人島に行くとき、どんな本を持っていきますか?」というアンケートで構成する「無人島もの」と呼ばれる永遠の雑誌ネタ。そこに登場する本、回答者の理由は青春時代の思い出が多い。無人島という環境は、あの頃の自分探しに似ているのかもしれない。

音楽の中にも素晴らしい言葉たちは音符のように踊る。数多くの人々にメッセージを伝える最良の方法は音楽。メロディーに乗った言葉たちだけではなく、ラップという言葉たち中心の音楽形態も生まれ、若い世代が自分たちの「新しい言葉たち」として定着している。「30歳以上の大人は信用するな」というROCKの黎明期からずっと、若い世代の音楽には「新しい言葉たち」がある。

しかし、過去の音楽も忘れてはいけない。音楽に限らず、過去の文学や映画の中にも青春時代に出会ったことに感謝すべき作品は枚挙にいとまない。温故知新。実は、昔の作品の中に、ボクたちにとっての「新しい言葉たち」を発見するかもしれない。青春時代とは自分を探すための日々。そして、青春時代とは「新しい言葉たち」を探すための日々でもある。だから、いま、あのときの「新しい言葉たち」に触れる。

|

|

『ライ麦畑でつかまえて』 (白水Uブックス 新書) J.D.サリンジャー (著) 野崎 孝(訳) |

|

| DVD『レス・ザン・ゼロ』 ( 20世紀フォックスホームエンターテイメントジャパン FXBSW-1649、1987年 アメリカ |

クレープ・シュゼット

「次の瞬間、青い炎が立ち上がった。それは瞬きしている間に消えてしまいそうなほどはかなげなのに、いつまでも青い澄んだ光を放ちながら、伯父さんと私の間で揺らめき続けていた」

『博士の愛した数式』を著した小川洋子の小説『ミーナの行進』(中央公論刊)の第4章の最後の部分。主人公の朋子がクレープ・シュゼットを初めてを食べるシーンだ。注文をしてワゴンに載って運ばれ、そこで行なわれる一連の儀式を忠実に記す。小川洋子は、そこに登場するクレープ・シュゼットを「ハンカチのような薄い生地」と表現している。小説には次のような文章がある。

「僕のお勧めはクレープ・シュゼットだな」

それが何なのか見当もつかなかったが、私はすぐさま同意した。

「はい、それにします。それをお願いします」

これは青い炎の前の会話だ。朋子はクレープ・シュゼットが何だかわからないまま注文、ウエイターが行なう儀式に驚き、そして、二人の間で青い炎が揺らめき続ける。少女の気持ちをクレープ・シュゼットが表現する。

大きな都会には大きな川がなくてはならないように、例えば、パリにはセーヌ川、ロンドンにはテムズ川、東京には隅田川というように、品位のある街には上等の菓子店がなければならない。高級住宅街の東の代表である田園調布や成城と同様、西の代表である芦屋には、だから、アンリ・シャルパンティエがある。芦屋は阪神間の豊かな文化の香りが漂っている。そんな文化の代表のひとつがアンリ・シャルパンティエ。そこの代表的なスィーツ、それがクレープ・シュゼット。いまも変わらず、豊かな文化の香りをバターの香りとともに漂わせている。

道路に面した南側一面の大きな窓ガラスから、春の光が差し込んでいた、と小説にあるように、ここで食べるクレープ・シュゼット、ミーナじゃなくてって、男だって優しい気持ちになるに違いない。

|

| 初めて眼にしたときの衝撃は今も忘れない。デザート=ケーキだったボクにとって、目の前で炎を上げる暖かいデザートなんていうのは辞書にさえ載っていない新たな食文化であった。 |