1970年代の初め、ニューヨークの街角で生まれた「落書き(Graffiti)」。すぐさま世界的な現象となったこのアートムーブメントを、丁寧に、そして現在進行形で紹介しているのが、その名もずばり「ストリート生まれ-落書き(Né dans la rue – Graffiti)」と題されたカルティエ財団の企画展です。

いつものカルティエ財団は、ガラスと緑の融合が、別世界へ誘うかのような静溢な佇まい。会期中、財団の建物周辺が落書きパフォーマンスによって埋め尽くされ、いつもとは違った意味で目を引きます。体(建物)を張っての、展覧会へのこの意気込み。カルティエ財団の敷地以外の部分の清掃費用も、財団が持つんだろうなぁとか、考えてしまう。カルティエ財団、さすが太っ腹。

多分演出だと思うけど、落書き一杯の車が周辺あちこちに駐車されています。自転車専用レーンの道路標示も、水玉で可愛い。

ニューヨークの寂れた場末の町で、若者たちが壁やバスに自分たちの名前を書き始めたのが、1960年後半。街中には、この署名がいたるところで見られるようになり、「ライティング(writing)」と呼ばれるこの活動は、工場労働者たちの住む地域で、15歳前後の若者たちの間で爆発的に広がります。

|

| こういったシンプルな署名から始まった落書き。「タグ(Tag)」と言われるペンネームです。ご機嫌斜めなラッパークマがキュート。 |

その後、より広く、より多くの地域で、自分たちの署名を見せることができるかを求めて、「ライター(writer)」たちは、1971年以降、地下鉄をそのキャンバスとして選ぶようになります。はじめは車両内だったものが、草木の枝がはみ出していくかのように、車両外側を侵略。他のライターたちのスタイルを目にする機会が増える事に寄って、タグにもそれぞれにオリジナリティーが加えられていくようになり、様々な系統に進化。シンプルなタグだったものが、そのうちアウトラインで強調されるようになり、星や矢印、漫画のキャラクターなどのモチーフが加わっていきます。文字スタイルにもそれぞれに名称があり、バブルスタイル、ブロックスタイル、ワイルドスタイル、コンピューター・ロックスタイル……。

左がバブルスタイル。マシュマロレターとも呼ばれるとおり、ボリュームのある丸文字。右がブロックスタイル。ストレートレターとも呼ばれ、角を強調したスタイル。

タグ自体も、どんどんと大きさを増し、遂に1974年、地下鉄車両全体を覆いつくした「ホールカー(whole car)」が登場します。

|

| パリのメトロでも、時折、落書きで埋め尽くされた車両を目にすることがあります。この車両は、割とおとなしいほうですね。 |

「ブラック・ブックス(Black books)」と呼ばれる下絵帖でデザインを決定してから、多くは夜中に操車場へ忍び込み、落書きを実行。進入禁止で地下鉄職員に監視された操車場だったり、あるいは大壁面落書きでは、描くために十分なほどの足場がない中での制作。ライターは、捕まらないための俊敏さと、正確なテクニックを極めていったのだとか。中には落書きアートを製作中に、足を滑らせたり、電車に跳ねられたりして死亡したライターもいて、まさに命がけの制作活動だったんですね。

こちらが、壁全体を埋め尽くしたスタイル例。

1970年から80年代にかけて、このムーブメントは、ニューヨークのカルチャーシーンに完全に溶け込み、さらにアメリカ全土、そして世界中へと広がっていきました。アート業界もこの動きに関心を示し始め、「落書き」を専門とするギャラリーも登場します。こうして、ギャラリーと共に新しい技術を実験するアーティストと、原点であるニューヨークの街中で活動を続けるアーティストが存在するように。カルティエ財団のこの展覧会では、落書きアート界の大御所と言えるようなライターの作品を館内に展示しつつ、館外ではパフォーマンス中のライターを近くから見る事ができるように演出されていて、面白い展覧会でした。

カルティエ財団建物でパフォーマンス中のアーティスト達。周りで見ている人たちも、落書きに参加できます。

この展覧会、会期は2009年7月7日から11月29日まで。とはいえ、展覧会が終わってしまっても、上記に添付した写真の通り、落書きアートはパリの街全体に見つける事ができるのでご安心を。ということで、「タグの氾濫」という落書きの原点に倣い、パリで見つけた落書き写真で、このページを覆い尽くしてみましょう。

落書きの名所といえば、まず思い浮かぶのはパリ7区、ヴェルヌイユ通り(rue de Verneuil)のセルジュ・ゲンズブールの家。沢山のメッセージで埋め尽くされている。

|

| 窓枠を利用した「だまし絵」が面白い。 |

落書きではないが、外壁を利用している点で共通するのは、モザイクで作るインヴェーダー。中央写真はシールで、お手軽。右のモザイクゴジラは多分、変種。

パリ13区のイタリア広場(Place d’Italie)からほど近い丘、ビュット・オ・カイユ(Butte aux cailles)。昔はコミュニスト(共産党)の拠点だった場所。今は小さな一軒家が立ち並ぶ通りや、シンプルな外装ながらセンス良いアパルトマンなどなど、ボボ(Bobo = Bourgeois Bohèmeブルジョワ・ボエーム)が住む住宅街となっています。庶民的な地区にぽっかりと浮き出たこの界隈は、パリにいながら、まるで小さなヴィラージュ(村)にいるかのような錯覚に陥ります 。この丘には、Lezarts de la Bièvreというパリ5区と13区に住むアーティスト組合による「落書き」が沢山あります。

ビュット・オ・カイユにはこんな可愛らしい庭付き一軒家が立ち並ぶ通りが多い。明らかに外壁の塗装を塗り直したばかりといった感じの二軒は、色の選択に品の良さを感じる。

それでは、落書きコレクション@ビュット・オ・カイユをどうぞ!

|

| クラシック(?)な落書き、と言えそうなもの。 |

現代のクリムトのようなスタイルを描くのは、Artiste Ouvrierというアーティスト。これぞまさに繊細な型紙の技!

JANA UND JSというアーティストは、ポスター風のシリーズを展開。

左がFKDL、右がMosko et associéによるそれぞれ特徴的な作品。

この2枚は、通りの両壁に向かい合って描かれています。左の写真がJANA UND JS。右写真は、手前のミュージシャンがJANA UND JSの作品。写真奥に見えるのが、Jef Aerosolの絵。

|

| これも同じく、だまし絵風が面白い。左から、JANA UND JS、Jef Aerosol、そしてArtiste Ouvrier。 |

落書き散歩、いかがでしたか?これだけ落書き写真をお見せしておきながら、最後に言うのもなんですが、パリの街は、落書き・張り紙が何でも可能なわけではありませんのでご注意を!

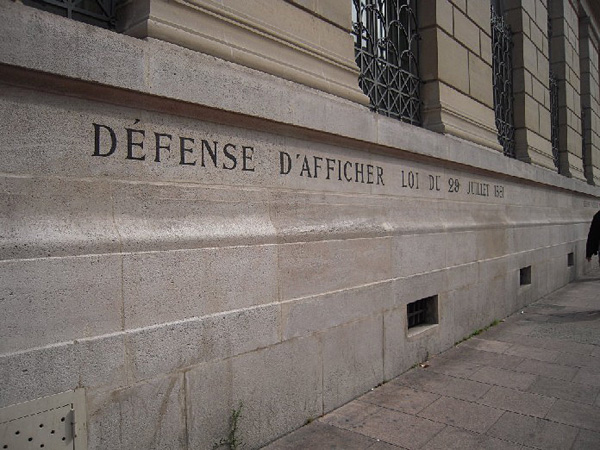

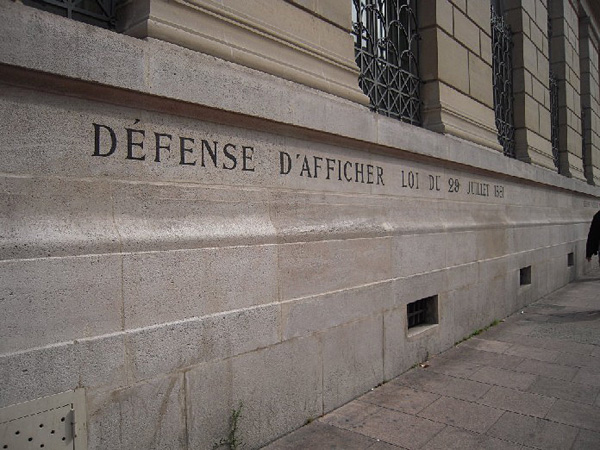

|

| フランスの公共機関の建物外壁によく見られるのが、このDéfense d’afficher Loi du 29 juillet 1881(ポスター禁止)の文字。これは落書きアートではありません。1881年7月29日の言論の自由に関する法律で、張り紙が禁止されている場所を示すものです。 |