from 北海道(道央) – 37 - 新蕎麦の季節へ。日本一の蕎麦の町「幌加内」の今と昔。

(2010.08.16) |

| ちょうど7分咲きの7月下旬頃の蕎麦畑。 |

日本一の蕎麦収穫量を誇る「幌加内町」。

「もう日本一の話は聞き飽きたよ~」と思われると思いますが、お付き合いください。今回は、蕎麦の話から、次第に重たい話になりますが、最後までお付き合いいただければと願っております。

蕎麦の都道府県別収穫量日本一は長年にわたって北海道であること、その中でも幌加内(ほろかない)町が群を抜いてトップの収穫量であることは、以前お伝えしたところです。

【参考:『WEBダカーポ』過去記事から】

幌加内町産の「新蕎麦」を食す。

とは言え、そもそも「幌加内ってどこにあるんだろう?」「蕎麦と言えば『信州』だろう?」というのが、多くの皆さんの御意見かと思います。

幌加内町は、札幌から北へ北へと向かい、高速道路を利用して約2時間半。高速道路を利用しなければ4時間弱という距離にあります。本州からだと、むしろ、旭川空港を降りて、レンタカーを利用して西へと向かった方が近いと思います。

また、「信州蕎麦」はブランド化されていますが、長野県の場合、出荷量の全量を県内で賄うことができず、実は幌加内町からの蕎麦も一部利用されていることを明記して販売している商品もあります。

長野県もそうでしょうが、開花期と結実期である7月下旬から8月上旬に気温の寒暖差が大きいことが、品質のよい蕎麦を作付けするには適していることから、幌加内を筆頭に空知(そらち)・上川(かみかわ)が北海道内では蕎麦の一大産地として成長したのです。

|

| 丘陵に囲まれた幌加内の蕎麦畑。 |

|

| 白い花を咲かせる「蕎麦」。受粉には蜜蜂の活躍が欠かせない。 |

9月4日・5日は「第17回北海道幌加内町・新そば祭り」!!

蕎麦にも様々な品種が存在していて、幌加内では「キタワセ」「ホロミノリ」が主体となっています。特に生産量が少ない「ホロミノリ」の希少価値は高く、「ホロミノリ」と出会うことを楽しみにしている蕎麦好きな方も多いはずです。

ワイン同様、蕎麦にも品種(セパージュ)が存在していて、個人的には浦臼町で収穫される「牡丹(ボタン)」が好みなのですが、そういう品種ごとや蕎麦粉のひき具合の程度に応じた食べ比べをしてみることも、蕎麦の楽しみ方の一つかも知れませんね。

蕎麦好きな方には御馴染みだと思いますが、毎年9月上旬に「北海道幌加内町・新そば祭り」が開催されています。1994(平成6)年に第1回のお祭りが開催され、今年で17回目を迎えます。

今年は、9月4日(土)と5日(日)の2日間(両日ともに9時から16時まで)開かれ、全国そば食べ歩き、素人そば打ち三段位認定会、そば打ち講習会、北海道太鼓、よさこいステージなどなど、全国から多くの蕎麦好きが幌加内に集結します。

特に、全国でも珍しい、学校でそば打ち段位認定を行っている「幌加内高等学校」の生徒さんたちが作った蕎麦は、毎年好評と聞いています。また、広島県『達磨 雪花山房』の高橋邦弘名人も、はるばる幌加内にいらっしゃいますので、皆さんもこの機会に「幌加内で新蕎麦を!!」。全国からのご来場、お待ちしております。

|

| 『せい一』でいただいた「海老天そば」。コシのある蕎麦を、産地でいただく幸せを感じることができます。 |

|

| 道の駅「森と湖の里ほろかない」に併設される「せいわ温泉ルオント」にある『そばの里』でいただいた「肉そば」。豚肉が柔らかくて美味しい。 |

深川と名寄とを結ぶ「深名線」の歴史。

現在、幌加内に足を踏み入れるためには「自動車(JRバスを含む)」を利用するしか方法はありません。

実は幌加内一帯では、クローム、石炭、亜鉛、砂金、水銀などの希少資源が採掘されていたのですが、北海道の中でも豪雪寒冷地で冬期間は「陸の孤島」という状況でした。

そこで、1911(明治44)年に深川市からさらに北部の名寄市までの「鉄道敷設」の請願が行われました。

それから10年余りの歳月を経て、1922(大正11)年に起工、1929(昭和4)年に幌加内までが、1941(昭和16)年に名寄までの全線が開通したのです。当初「雨竜(うりゅう)線」として着工、「幌加内線」と改称され、全線開通により「深名(しんめい)線」と名前も変遷していったのです。

国道では「幌加内トンネル」の開通に向けた工事が現在進められており、こちらも土質が悪くて作業が大変だという話を聞いていますが、鉄道開通に向けた工事では、土質が悪くかなりの難工事であったという記録や多くの犠牲を出して完成したという記録が残されています。

そのような苦労によって完成した「深名線」も、国鉄の民営化後、赤字路線として1995(平成7)年には廃止となりました。開通まで約20年をかけ、約50年強で廃止されたという事実を直視すると、様々なことを考えさせられます。

|

| 「幌加内交流プラザ」2階には「深名線資料展示室」がある。廃線となった「深名線」121.8kmには18の駅があったが、幌加内町内だけでも10駅。それだけ面積の広い町なのだ。 |

|

| 当時実際に使われていた様々な備品類も展示されているが、切符発券機は妙に懐かしさを感じさせてくれる。 |

|

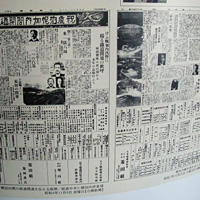

| 昭和4年11月8日(金)の「小樽新聞」。幌加内までの鉄道開通を祝う紙面。小樽新聞社は、函館毎日新聞、北海タイムスとともに、昭和17年に北海道新聞に統合されるまで北海道内の代表的新聞だったが、当時「小樽新聞」が幌加内方面でも広く読まれていたことがよく分かる。 |

|

| 昭和6年に完成した深名線「第3雨竜川橋梁」。雨竜川上流の「ポン・カムイコタン」渓谷に架けられた鉄橋。 |

|

| 北海道内初のケーブルエレクション工法を用いた長さ約101mの第3雨竜川橋梁は、深名線の廃止に伴って撤去されることになっていたが、保存運動により現在も「近代遺産」として残されている。 |

国内最大湛水面積の「朱鞠内湖」。そして、日本最寒の地。

幌加内町の北部には「朱鞠内(しゅまりない)湖」があります。国内最大の湛水面積(2,373ha)を誇る人造湖であり、1978(昭和53)年2月17日に幌加内町・字・母子里(もしり)で「-41.2度」を記録したという「日本最寒の地」でもあるのです。これだけ寒ければ、「鉄道を敷いて欲しい!」という請願が行われることは素直な気持ちだったのだろうと思います。

朱鞠内湖では、イトウ、サクラマス、アメマスなどが釣れることから釣り人が多く、また湖畔キャンプ場が整備されていて、冬場もワカサギ釣りなどのお客さまで賑わっています。

朱鞠内湖を人造湖とするには「ダム」が必要であり、そのダムは「雨竜(うりゅう)ダム」です。

この雨竜ダムにまつわるエピソードは、大変深く興味深いものがあり、是非別の機会に紹介したいと思っておりますが、水力発電を目的として、1926(大正15)年に測量が開始され、翌1927(昭和2)年に北振電力株式会社(昭和3年に「雨竜電力株式会社」。取締役社長は、藤原銀次郎。)によって「建設計画」が建てられました。

調査・設計後、1938(昭和13)年に起工、建設資材はまさに「深名線」を利用して運び、1943(昭和18)年に完成。大型重機さえ満足に調達できなかった当時、しかも国内最寒の地において、起工からわずか5年でダムが完成するためには、何があったのでしょう。

「歴史」には、常に「光」と「影」の部分があると思います。

北海道開拓の「暗い影」となっている「囚人労働」、その後の「タコ部屋労働」。特に、今回紹介させていただいた深名線、雨竜ダム建設工事においては、過酷な労働により日本人はもとより、朝鮮人強制連行労働者を含めて、数多くの「尊い犠牲」が「事実」として横たわっているということを、今北海道に暮らす我々は、皆さんに伝えていく義務を負っているのだろうと考えています。

|

| 「日本最寒の地」のモニュメントが朱鞠内湖半に設置されている。北海道に住んでいる自分であっても、「-41.2度」って想像できません。 |

|

| 日本国内湛水面積を誇る「朱鞠内湖」。 |

|

| 現在は多目的ダムとして活用され、昭和26年に北海道電力株式会社が所有・管理している「雨竜ダム」。 |

|

| ダム建設に当たっての想像を絶する過酷な労働により犠牲となった方々を慰霊するための「碑」が、ダムサイト近くに設けられている。 |

|

| 旧・光顕寺(真宗大谷派説教所)は現在「笹の墓標展示館」として、雨竜ダム工事と朝鮮人強制連行の歴史が展示されている。朱鞠内湖まで足を運ばれたら、是非お立ち寄りいただきたい。 |

|

| 今回の「エリアナビ」執筆に当たっての基礎的資料収集は、北海道史研究家・中林英晃(なかばやし・ひであき)氏に多くの御協力をいただいた。紙面をお借りし、お礼申し上げます。(『札幌大通ビアガーデン』にて撮影) |

《取材協力》

中林英晃(なかばやし・ひであき)氏(北海道史研究家・道産食材利活用推進コーディネーター)

ブログ:とことん遊ぶぞ 北海道!