from 福岡 - 2 - 江戸時代から受け継がれる味と心。林酒造 銘酒「九州菊(くすぎく)」とは。 Vol. 1

(2010.05.20)今川に沿って車を走らせると見えてくるのは「九州菊(くすぎく)」と書かれた煙突。遠くから煙突が見えると懐かしい感じがいつもします。昔、炭鉱が全盛期の時、酒を造るために使っていた煙突です。時代が石炭から石油へとエネルギーが代替する中、この煙突も使用されなくなりましたが、今もなおこの煙突は林酒造のシンボルとしてそびえたっています。

|

| 1837年創業 銘酒「九州菊(くすぎく)」を造る林酒造。平成筑豊鉄道路線、また、今川沿いからみることができる。 |

|

| 石炭が燃料として使われていたころに、酒を造るために使っていた煙突。 |

今回は、福岡県京都郡崎山、京築管内唯一の造り酒屋「林酒造」をご案内します。

私は、母の実家であるがゆえに知っていますが、福岡県に住んでいても崎山といってわかる人は非常に少ないのは残念です。「福岡県に住んでいてもこんなに知られていないのかぁ」といつも寂しくなります。崎山は、英彦山を源とする今川のほとりに位置します。この地は、西の赤村を経て秋月また大宰府へ、東は行橋から瀬戸内各所へつながり豊前国における重要な交通路として、江戸時代には「秋月街道」と呼ばれ賑わいました。北九州市から香春町、田川市、山田市、嘉穂町、甘木市を経由して久留米市へ通じ、江戸時代初期までは豊前と筑前、筑後を結ぶ天下道でした。同じく豊前小倉から筑前、肥前方面へ至る長崎街道が整備されていなかったころ、秋月街道は古い「長崎街道」の役割も担っていました。

「若草」誕生そして「九州菊(くすぎく)」へ。

創業は1837年(天保8年)。この頃、日本各地では天候異変が続き、小倉藩内でも飢饉の状態となりました。さらに、追い打ちをかけるように天保8年正月小倉城本丸、天守閣を火災で焼失させる事件が勃発。当然、藩の情勢も苦しく、幕府から藩の窮状には構いなく大規模な河川工事の名が下るなど、大変な時代でした。奇しくも、この小笠原藩小倉城の焼失の年に、藩内の中津郡に「林酒造」が誕生しました。

林酒造の創始者は林熊太郎とされ、林平作の娘、カツの夫にあたります。林平作は、庄屋兵右衛門の次男として生まれ性格は温厚で、親切な人であったそうです。人と争うこともなく、若くして家の資財を分けてもらい、この資財を生かして、自ら諸雑貨を担い、商いをしたところ、たちまち人の信頼を集めて、数年も経たずに町の豪商となっていきました。また商売の規模も多岐にわたり、その当時は、酒造、しょうゆ、蝋の3業を営んでいました。

|

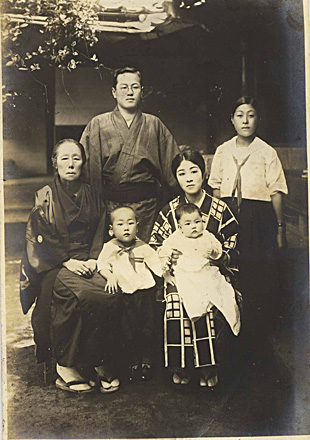

| 林かつ、林九郎、幾代、文子、林九郎の子供、平作、順子。 |

|

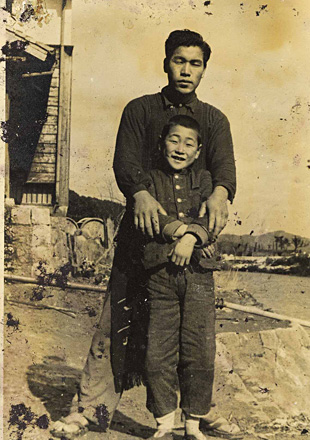

| 幼いころの4代目平作と杜氏さん。 |

林家の系図

| 林平作 | |||

| | | |||

| 林カツ | (平作 娘) — | 林熊太郎 | (初代) |

| 林平九郎 | (2代目) | ||

| 林九郎 | (3代目) | ||

| 林平作 | (4代目) | ||

| 林龍平 | (5代目) | ||

(私は、龍平の従兄弟にあたる。本文でいう私の母とは、平作の妹にあたる。)

母からの話によると、平作の娘カツは、おカツばあさんと呼ばれ、いつもキセルを吸っては、かっ、かっと灰を落とし、気の強いおばあさんであったようです。そこに養子としてやってきたのが熊太郎。おかつの婿にと見初められていることから予想するととても気のやさしい青年であったのでしょう。曾孫である平作と一緒に写っている写真をみるに、おカツばあさんとは昔にしては随分長生きだったようです。後には、3業の営みから酒造に絞り込み、本格的に酒造業に取り組んでいきます。

昭和10年、林酒造が一新。銘酒が「若草」から「九州菊」に変りました。命名したのは、私の祖父にあたる林酒造3代目林九郎。植物の中で一番好きな菊を名につけました。また、菊の漢名は「究極」を意味することもあり、究極の酒にならんとする思いがあったのかもしれません。

|

| 林酒造。 |

祖父は、京築管内で、酒造業者のほとんどが廃業においやられる中、毅然と郷土の銘酒「九州菊(くすぎく)」を根つかせていきました。昭和30年には行橋酒販会社を設立し、社長として6年間業績の伸張に努力し、甥に譲りうけ、2004年に平作さんに譲り現在にいたります。酒造り、そして、卸売りラインを林酒造でおさえるためでした。

一方、時流に敏感な九郎は、苅田町に自動車学校を創立し、理事長をつとめました。何事にも、徹底的にうちこむ姿勢をもった人物であったようです。

またこんな話もあります。いつも事故がおこる道がありました。路の脇は崖になっており事故がたえなかったそうです。その度に、たくさんの花やお供え物が供えられていました。ある日、お稲荷様を誰かがおいたら事故はなくなったのだといわれています。九郎は、その場所に人が参れるようにと神社をもうけました。赤村と犀川の境界にある岩嶽(いわたけ)稲荷です。神社には林九郎の像が今もなお入り口脇におかれています。母(九郎の次女)によると、実物よりもずいぶんハンサムな像となっているようです。

幼い頃に母をなくした九郎は非常に信心深く、人を家に呼んではお坊さんのかわりにお説教をしていました。聞きにきた者は、振舞われるお酒を目当てにきていましたが、そんなことはお構いなしで自分の好きなお説教をしていました。お経を唱えるもこのうえなく音痴な九朗は音程を外したお経を読んでいました。子供たちは音程のずれたお経を覚えており、母も、正しい音程でお経が上げられるようになるのにしばらくかかったようです。

お酒を飲んで隣の家に間違えて入っては、朝まで寝ていたり、出かけてきては自分のよりもよい(人様の)雪駄をはいて戻ってきたり、怪我人を自転車の後ろに乗せて病院へ送るも、着いた時には怪我人を道の途中で落としてきていることに気がつくような祖父であったけれども、町の人からこのうえなく愛されていました。そして、地域の為に尽力を尽くした九郎が愛されるように、「九州菊」も地域に愛される酒となっていきました。

しかし林酒造にも厳しい時代が参ります。次回、引き続き「九州菊」の昔話におつきあい願えれば幸いでございます。

林平作酒造

住所:福岡県京都郡犀川町崎山992-2

Tel:0930-42-0015

販売部:林田酒店

住所:福岡県北九州市小倉北区京町2-3-17

Tel:093-521-2368

http://www.oh-sake.com/