from 北海道(道央) – 64 - 「函館キュイジーヌ」。

愚直さと優しさ、そして地元愛。

(2012.11.01)

「異国」情緒漂う函館を歩く。

仕事で函館に足を運ぶことは、3年に一度程度はあるが、プライベートで函館の街へと足を運んだのは約40年ぶりとなろうか。

その約40年という歳月の間に、自分自身、長崎、神戸、横浜、そして今現在は小樽という港町を旅して歩き、函館にも感じることのできる「共通項」を何気なく探していた。その共通項は、恐らく「異国」らしさの中に、古さと新しさとがバランスよく調和されていることだったのではなかろうかと感じている。

函館と言えば五稜郭、函館山、湯の川温泉、そして石川啄木が自分の中ではイメージとして浮かぶし、今回も、記憶の片隅に残るそれらの地域を再び自分の足で歩いてみた。

函館山は、北海道では札幌の藻岩山、小樽の天狗山と並ぶというより、一歩そこから抜きん出た「夜景の名所」。日暮れ前からロープウェイ乗り場に列をなす、国内外からの観光客の多さには圧倒される。

また、今年没後100年となる岩手県出身の歌人・石川啄木(1886/明治19年2月〜1912/明治45年4月)は、それぞれ短い期間ではあったが、函館、小樽、釧路で生活し、函館に対する思いは深く、故に死後函館に一族の墓が建てられたことは有名である。函館と小樽との文学的な接点として、最重要人物でもある。

左・1964年12月に五稜郭築城100年を記念して「五稜郭タワー」が開業。2006年4月に現在のタワーが完成。タワーの完成により五稜郭全体を写真に収めることができるように。

右・2010(平成)年7月、約140年ぶりに復元された「箱館奉行所」。

左・「一握の砂」が詠まれた大森浜には小公園が設けられ、石川啄木の像が置かれている。啄木一族が眠る立待岬(たちまちみさき)を背景に。

右・1879(明治12)年に函館に創業した『五島軒(ごとうけん)』は、今でも函館の食の顔として有名。写真は「イングランドカレー」。

池田洋二氏が語る。「函館キュイジーヌ」とは。

2015(平成27)年に新幹線乗り入れを控えて地元も盛り上がる函館を今回訪ねたのは、北海道内で函館・室蘭・帯広にフレンチを出店している『グランポルト』にて、長い間「総料理長」を任されていた、友人の池田洋二(いけだ・ようじ)氏が独立し、『Resutaurant nana-papa(レストラン ナナ・パパ)』を函館市内にオープンしたことから、そのお祝いを兼ねてのものであった。

池田氏と自分との出会いは今から5年前に遡るのだが、当時聞いたことのなかった「函館キュイジーヌ」というコンセプトを前面に出し、北海道産ワインなどとのコラボレーションに真摯に取り組んでいる姿を拝見したことが、その契機であった。

池田氏は「“函館キュイジーヌ”というと、何か特別な料理や食材を取り入れていると思われるかも知れませんが、ごく自然な食材を用いています。函館は海・山・川・湖が近郊にあり、豊富な食材に恵まれています。それらの食材をこだわりを持って料理に使おうという発想はごく自然ですし、さらに加工した食材を料理に取り入れるようにもしています」と、函館キュイジーヌについて熱く語る。

「函館で加工されたアンチョビ、カラスミ、チーズ、バター、ワインはもちろん、農家さんの南蛮味噌、漁師さんが干したイカやゴッコ、トバ、昆布醤油も使います。そこには地元に対する感謝、敬意、尊敬の念があります。その思いをベースに料理を作ることが函館風=函館キュイジーヌの原点です」と。

「レシピではない物語」を。

地元の食材にこだわりを持つことは、2000年代に「スローフード」が日本に広まってからは極々自然の流れだろう。しかし、食材や郷土料理の枠にはまることなく、地元の食材を用いた加工品にまで目を向けて、意識した「創作」を目指すところに池田流、「函館キュイジーヌ」の本質を感じ取ることができるのではないか。

「生産者が、お客様が、スタッフが、友人が、家族が、皆が喜べるように、『ドラマ=物語』を作りながら仕事をしたいですね。年2回行うこととしている義援金ランチも、今年の11月8日が3回目となります。誰かが喜ぶことを料理という武器を使って、地味であってもカッコよくやっていきたいなと。料理人生、最後に残すものは「レシピではない物語」があれば最高ですね。そうなれば、必ず自分が主役になれるわけですから(笑)」と、これからも目指して生きていきたいという池田氏なりの人生観を語ってくださった。

「函館の食」の底力。その根源を知る。

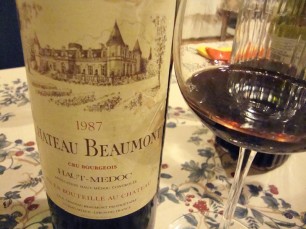

自分が『ナナ・パパ』さんに足を運んだその日、池田氏は一本のワインをセラーからテーブルへと運んできてくださった。そのワインは「Haut-Medoc Chateau Beaumont(シャトー・ボーモン) 1987」。

「母親が販売された年に購入したというワインです。母のセラー秘蔵だったものを、昨年の店のオープンと同時に開店のお祝いとしていただきました。いつ飲もうか、何度も開けようかと迷ったのですが、ワインに詳しくそして一緒に飲む機会を首を長くして待っていた渡辺さんが今日来店されるということで」と、何とも嬉しい言葉をいただき、池田氏の友人でもあり函館で中華料理『李太白』の料理長(店長)を勤める秋山耕作(あきやま・こうさく)氏も交えて、また秋山シェフの作られた中華料理も交えていただいた。

「レシピはそんなに重要ではなく、いかに函館を、そして地元を知るか、土着料理人だから地元のことがわかる。人が作るものですから同じ料理でもみんな違っていて当然です。その違いこそ料理人の性格、背景、想い、もっと言えば「訛り」みたいなものだと思っています」と函館訛りで語られる池田氏のシャイな笑顔からは、決して「イカ刺し」だけではない「函館の食」の底力を感じるに十分なものであった。