土屋孝元のお洒落奇譚。日本は出汁の国?

(2011.01.12)年始という事もあり、出汁について考えたいと思います。

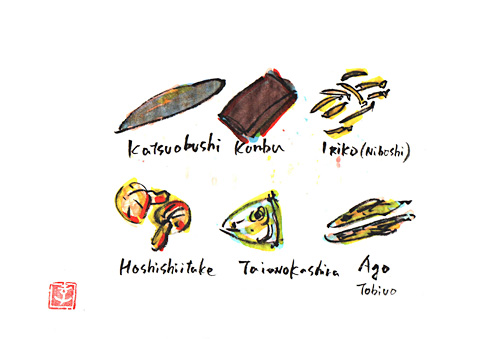

鰹節、昆布、いりこ(煮干)、アゴ(飛魚)、鯛の頭、鰤のアラ、干し椎茸、

干し海老、鶏ガラ、干し貝柱、オックステイル、豚骨……。

まだまだあると思うのですが、ざっと頭に浮かぶのはこのくらいでしょうか。

これは、ラーメンのスープの具材に近いモノではないですか。

最近の流行りは 魚介系、動物系のダブルスープとか、野菜の出汁も必要ですね。

玉葱、人参、セロリ、ネギ、ニンニク、ショウガ、みんな良い出汁が出ます。

蕎麦での返しにあたる、醤油ダレも必要です。

醤油も溜まり醤油、しょっつる、出汁醤油、白醤油、

関東風の濃口醤油、関西風の薄口醤油といろいろとありますね。

|

| ©Takayoshi Tsuchiya |

ラーメン文化は日本独特のもので、世界に誇れるものではないでしょうか。

これだけの食文化のある国は、世界中見ても あまりないのではと思います。

世界で一番ミシュランの星の多い国、それだけはでなく、

各地方それぞれにより醤油や味噌や出汁が違う文化、

一番わかりやすい例がお雑煮です。

関東風(江戸風)は鰹出汁に醤油のすまし汁風、

で、それに焼いた角餅を入れますね、

わが家では鳥肉も加えます。

関西、京都では白味噌仕立て丸餅を焼かないで入れます。

この関東風と関西風の境になるのが、

岐阜の関ヶ原あたりと言われています。

この雑煮でもユニークなのは、徳島の丸餅に小豆餡を入れて

焼かずに白味噌仕立の雑煮ですね、

新潟では鰤を入れる所もあるようです。

東北地方では生イクラを入れたりします。

九州では丸餅を焼いて入れる所もありますね。

この様に雑煮一つでも、地方によりそれぞれ違いが明確にあり、

日本の食文化、出汁文化は優れています。

お雑煮に次いでおせちです。ここで我が家で作る、と言うか自分で作る、

フライパン(北京鍋があればそれで)一つでも出来る簡単な煮物のレシピを。

鳥胸肉ともも肉、ごぼう、人参、レンコン、竹の子、干し椎茸、コンニャク、

人数に合わせ材料も適量に、ごぼうとコンニャクは多いほうが良いですね。

ゴボウ(皮付きゴボウは良い味になります)はよく洗い皮ごと乱切りに、

レンコンは一度湯通しする、

このときにお酢を少量入れるとより白くなります。

竹の子は水煮で大丈夫です、ざっと湯通しをしたほうがよいでしょうね。

コンニャクは手でちぎります(こうする事で断面を多くして味が浸み込むようになります)

その後、湯通ししておきます。

干し椎茸は水で戻しておく、

1日以上はおいて置いたほうが良いでしょうか。

|

| ©Takayoshi Tsuchiya |

人参も皮をむいて乱切りに、まず、フライパンを熱くしてから、

オリーブオイル(エキストラバージンオイルでなくともかまいません)を入れ、

鳥肉、ゴボウを炒めます。

この鳥肉とごぼうは相性が良く、良い感じで旨味が増します。

ある程度火を入れてから、次に硬い具材(竹の子、人参、)を入れ炒めます。

ここで出汁(昆布は利尻のものを水から入れて、お湯が湧いたら

厚削りの鰹節を入れすぐに濾し出しを取ります。一番だしですね)

を入れて煮込み始めます。干し椎茸、コンニャクも入れます。

次に酒をお好みで入れます。多く入れると具材が柔らかく仕上がります。

味醂も加えます。

砂糖(甜菜糖があればそれが良いでしょう)を具材の量に合わせてお好みで入れ、

醤油(溜まり醤油、薄口醤油)を入れます。

最後に仕上げに干し椎茸の戻し汁を入れます。

あとは、好みで味付けを調整していただけば、良いと思います。

煮込む時間は30分ぐらいでしょうか。

飾りに塩茹でしたさやえんどうを飾り出来上がりです。

干し椎茸の戻し汁は、出汁に加えて何にでも使えて重宝します。

使う量は少なめに、香りが強いので、好き嫌いがあるでしょうから。

里芋煮なども出汁と干し椎茸の戻し汁で美味しくなりますね。

椎茸煮については、今はなき歌舞伎座前、

木挽町『辨松(べんまつ)』の弁当の味が好きなので、少し甘めに仕上げます。

歌舞伎見物に出かける時には、いつも、『辨松』の弁当を買ってから出かけました。

泉鏡花の『天守物語』や『海獣別荘』、面白かったなあ。

話を戻し、先ほどの煮物は溜まり醤油は少なめに、隠し味という感じで、

全体の仕上りの色を綺麗に仕上げるには、

薄口醤油で仕上げたほうが良いですね。